Aviso desde ya: soy una trekkie* relativamente nueva. Sólo he visto la serie original de Star Trek, y parte de La Nueva Generación. Aún me queda una cantidad enorme de material por revisar, incluyendo la ultimísima serie, Discovery, lanzada por CBS en 2017. En términos de la Flota Estelar, puede que no sea cadete, pero no subo más allá de alférez.

(Chiste malo con autorreferencia. Ba dum tss)

Lo que quiero aclarar es que mi conocimiento acerca del folklore de Star Trek acaba de empezar, y que aún me queda muchísimo por descubrir, así que este artículo va a ser escrito usando como referencia fundamental la serie original y sus adaptaciones recientes al cine. El resto de Star Trek será aludido de manera tangencial. Por favor no me gritéis.

Descubrí la serie original en 2014, también conocido como Uno De Los Peores Años De Mi Vida, a raíz de un vago interés por las adaptaciones modernas al cine que no tenía absolutamente nada que ver con los pectorales de Benedict Cumberbatch (ejem). Empecé a verla por curiosidad, y me encontré con lo que cabría esperar de una serie filmada a mitad de los años sesenta: efectos especiales terribles, actores sobreactuando, guión ingenuo. Habría sido fácil reírse, y de hecho yo me reí, los primeros treinta segundos.

Después me enamoré.

¿Qué tenía Star Trek, que se metió con tanta rapidez en mi corazón? ¿Eran las señoras en minifalda? (definitivamente no). ¿Eran los personajes entrañables? (seguramente sí). ¿Era la amistad siempre al borde del romance entre el capitán Kirk y el señor Spock? (…definitivamente sí). Pero todas estas cosas se pueden encontrar en muchas series diferentes, y más modernas. Reitero la pregunta: ¿qué pudo hacer que me enamorara de una serie estrenada cuando mis padres estaban en la guardería, llena de maquillaje chillón, decorados de corcho y disfraces de gomaespuma?

La respuesta me vino poco después: su profunda y desvergonzada inocencia.

Vivimos en una época de historias oscuras y trágicas. Series como Juego de Tronos, Black Mirror o The Walking Dead copan el interés de la audiencia; los directores de cine compiten a ver quién puede hacer la adaptación de cómic más oscura y violenta; los lectores de fantasía muestran un interés creciente por subgéneros pesimistas como el grimdark. Queremos antihéroes que nos disparen en la cara, parece decir el público; queremos historias con final triste o agridulce, queremos ver violencia, corrupción y crueldad; queremos que nuestros personajes más queridos mueran. Esto, en parte, se puede ver como una reacción a la narrativa tradicional, que es ingenua y a veces hasta infantil: al final el chico y la chica se besan, el malo muere, el héroe hace un gran sacrificio para que todo acabe bien. Las audiencias actuales quieren realismo, no idealismo, nos dicen los productores, y llenan sus historias hasta arriba de asesinato, traición y violencia sexual. “El hombre es un lobo para el hombre”, etcétera.

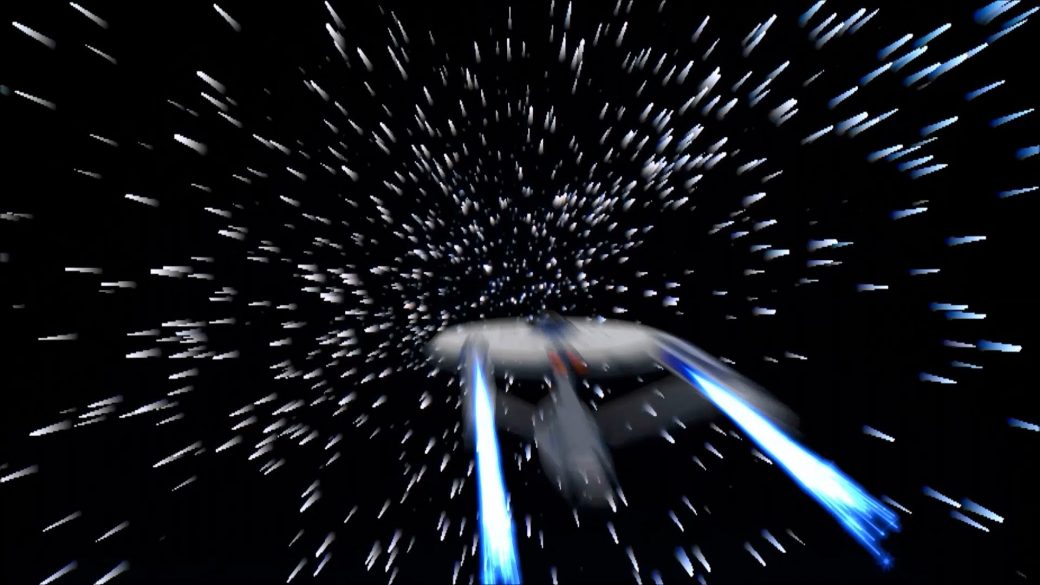

En semejante panorama, no es de extrañar que me volviera hacia Star Trek en busca de consuelo. Algún día analizaré más detenidamente esa tendencia hacia el pesimismo en la narrativa actual, porque es hija de nuestros tiempos y también tiene su razón de ser, pero lo que importa ahora es que esa manera desaprensiva de contar historias copa la televisión, el cine y la literatura en Occidente. Star Trek, la serie original, era algo completamente distinto. Al principio puede parecer simplona: los fantásticos héroes viajan por el espacio, viven aventuras y siempre encuentran la clave para salvar el día. No obstante, Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, y productor de todas las series y películas de la saga hasta su muerte en 1991, no construyó su universo sólo para contarnos una historia divertida (aunque Star Trek es, en efecto, entretenidísima). Roddenberry sabía que especular acerca del futuro no era sólo una excusa para mostrar naves espaciales, pistolas láser y bikinis plateados; plantear un hipotético futuro para la humanidad supone preguntarse a dónde vamos, qué es lo más probable que hagamos con las cartas que tenemos. Star Trek podría haber mostrado un futuro post-apocalíptico, con un planeta Tierra barrido por las bombas nucleares con las que Estados Unidos y la Unión Soviética se amenazaban a diario en aquel entonces. Podría haber estado ambientada en un espacio exterior violento, poblado de naves piratas atacándose unas a otras para robarse valiosos recursos. Podría haber mostrado a la Tierra en guerra con algún otro planeta; podría habernos mostrado un futuro distópico, violento, deprimente.

En su lugar, Roddenberry construyó un mundo mejor. En el futuro de Star Trek, la humanidad ya ha tenido su ración de violencia y miseria (se mencionan unas Guerras Eugénicas, una Tercera Guerra Mundial y un “horror post-atómico”), pero ha conseguido dejarlas atrás: la Tierra posee un gobierno unitario y democrático, y es miembro de la Federación de Planetas, una especie de ONU intergaláctica. La guerra y el hambre han sido erradicadas gracias a la diplomacia y a la tecnología de replicación, que permite tomar un material de base y reorganizar sus moléculas para “replicar” cualquier otro material, herramienta o alimento. En las series posteriores incluso se menciona que el dinero ha desaparecido, dejando obsoleto el complejo tinglado del capitalismo mercantil que nos tiene con miedo constante hoy en día. En medio de esta utopía socialista está la nave estelar Enterprise, cuya misión principal es explorar y recoger información sobre el espacio; aunque existe personal de seguridad y todos los tripulantes están entrenados para el combate en caso de necesidad, los personajes que vemos son en su mayoría lingüistas, historiadores, botánicos e ingenieros.

Básicamente Roddenberry puebla su nave con un par de cientos de frikis que están deseando recolectar piedras y plantas de otros planetas para enseñárselos a todo el mundo. Y encima capitaneados por un señor al que le encanta coleccionar libros viejos y recoger flores.

La tripulación de la Enterprise es, además, multirracial; siempre lo ha sido, y esto se ha convertido en uno de los sellos de identidad de Star Trek, en todas sus versiones. En su momento, la decisión de Roddenberry de incluir a personajes como la oficial de comunicaciones Nyota Uhura y al piloto Hikaru Sulu fue un hito histórico para las minorías étnicas estadounidenses. Tengamos en cuenta que la primera temporada de Star Trek se estrenó en 1966; hacía dos años escasos que se habían abolido oficialmente las leyes de segregación racial en los Estados Unidos, y la población blanca seguía mostrándose violentamente en contra. Eran, además, los tiempos de la Guerra Fría, y no obstante, Roddenberry puso en el puente a un alférez ruso, Pavel Chekov (príncipe del pelo a lo Beatles y fuente de interminables chistacos sobre Rusia).

Y esto es sólo la superficie. Antes he mencionado que el guión de Star Trek es ingenuo; en mi opinión eso es uno de los mayores tesoros de la serie. Debajo de las actuaciones hiperdramáticas y de los monólogos cursis hay temáticas profundas, y preguntas difíciles que se lanzan a la audiencia disfrazadas de aventura intergaláctica: ¿Qué es más importante, la vida de una única persona o la conservación de una avanzada civilización a punto de extinguirse? ¿Qué es la belleza, qué es la fealdad, qué es lo sublime? ¿Está justificado intervenir en el desarrollo de una cultura si ello salva vidas, o debemos dejar que cada civilización siga su propio camino, por brutal que nos parezca? ¿Deberíamos, quizá, darle acceso a los jóvenes a información sobre la sexualidad y la planificación familiar? (repito, estamos hablando de los años sesenta). Me recuerdo a mí misma ante la pantalla, fascinada por los disparos láser y las pullas del impagable doctor McCoy, enderezándome en el asiento de repente, boquiabierta. “¿No estarán hablando de verdad DE ESO?” La mayor parte de las veces sí, en efecto, se estaba hablando de eso. Y lo precioso de todo el asunto es que a veces se insinuaba una respuesta, y era casi siempre una respuesta progresista, desafiante y esperanzadora. “La libertad siempre ha de estar entre nuestras prioridades” decía Star Trek. “Los intereses privados no deben dictar las decisiones tomadas en pro del bien mayor. La gente tiene derecho a elegir. Las cosas no siempre son justas, pero se pueden cambiar”.

Ése es el legado de Star Trek, el legado que las versiones posteriores han intentado mantener con mayor o menor éxito. No es sólo la composición de la tripulación, el nombre de la nave ni la ambientación futurista: es el desafío a la injusticia, la rabiosa fe que deposita en la humanidad, la voluntad de hacer que las cosas vayan mejor. El mensaje final es que el ser humano es como es, pero como ya hemos visto su potencial para hacer cosas espantosas, ¿por qué no exploramos su potencial para hacer cosas maravillosas?

(Todo esto se fue un poco al carallo en las adaptaciones al cine de la serie original estrenadas en 2009 y 2013, donde priman más las explosiones que las grandes cuestiones, todas las protagonistas femeninas se desnudan en algún momento y el capitán Kirk es un mocoso arrogante que trata pésimo a las mujeres y pone a su tripulación constantemente en peligro porque obedecer órdenes le da alergia. La tercera entrega, dirigida por Justin Lin, enderezó un poco el rumbo de la franquicia, pero aún así sigo furiosa con J.J. Abrams y Roberto Orci por lo que le hicieron a las dos primeras).

Por supuesto, Star Trek no es perfecta. Cosas que resultaron innovadoras en 1966 hoy en día están anticuadas: el machismo y la cultura de la violación se cuelan una y otra vez en el guión, y un total de dos protagonistas racializados en un elenco mayoritariamente blanco, que ya era insuficiente en su momento, hoy en día es directamente risible; por no hablar de la dramática ausencia de cualquier tipo de personaje LGTBQIA+. Todas esas cosas no tienen ninguna disculpa, y soy consciente de ello. No quiero cometer el error de pensar que sólo porque algo me gusta es inmune a la crítica. Pero escribo esta pequeña loa con la parte de Star Trek que ha envejecido bien en mente, aquello que le hizo un hueco para siempre en mi corazón: la esperanza.

Al crear Star Trek, Gene Roddenberry se atrevió a tener inocencia en un entorno violento y opresivo. Vio el mundo que lo rodeaba, vio sus horrores, y dijo “¿quién demonios quiere realismo? ¿Quién querría pasarse la vida oyendo que no vale nada y que las cosas son injustas por naturaleza, y luego encender la televisión por la noche y volver a oírlo? Los seres humanos podemos hacerlo mucho mejor. Y aquí tengo un par de ideas de cómo”. Muchos años después de muerto, me hizo sin saberlo un regalo que necesitaba desesperadamente, como escritora de ficción especulativa y como persona pasando por uno de los momentos más oscuros de su vida: la fe.

El mundo es una mierda, de acuerdo, pero no tiene que serlo. Y la ficción, las historias que nos contamos, pueden darnos la fuerza y la motivación que nos faltan para resistir a la injusticia, para protestar ante la opresión, para apoyarnos los unos a los otros y construir un futuro mejor. Si agachamos la cabeza y aceptamos el horror, el horror ganará. Pero con esperanza, podemos ir osadamente a donde nadie ha llegado jamás.

*Sí, ya sé que Leonard Nimoy siempre dijo que el nombre correcto para los fans de Star Trek era “trekkers” y no “trekkies”, pero la tradición obliga. Lo siento, Leonard. Siempre serás mi abuelo vulcano.